待つことが嫌い、協調性がなく団体行動が苦手、計画を立てるのもめんどくさい

そんなわたしが2.5次元舞台にハマってから変わりました

物販に辛抱よく並び、知らない人に声をかけ、聖地巡礼ツアーに出かけ、京都旅行には自らルートを考え・・・

ヲタな旅行の覚書です

Travel book

旅行嫌いなのに旅行記

名古屋散策 2019年8月14日:①博物館明治村

9日に娘が帰省してきました。

長い夏休みを自堕落に引きこもるのもどうか?というわけで

1泊でどこか遊びに行けるところをあれこれ考え、台風が来るというのに西へ。

正確に言えば、行きたいところは1泊では無理だし仕事の都合で2泊はできない。

車でも比較的楽に行ける範囲内で、なにかイベントをやっているところは?

と検索してヒットしたのが逆刃刀とスヌーピーでした。

名古屋へのお伴は豊臣秀吉の愛刀、骨喰藤四郎と鯰尾藤四郎の脇差コンビ。

おやおや、雨を覚悟して行ったのにピーカンですよ。

さすが晴れ女、太陽神です。

SLは点検中で乗ることができませんでした・・・

歩くんだー (;^_^A

しかも、坂道を下っていくということは、帰りは上ってくるわけで

本来なら2日間かかるという東京ドーム22個分の庭園内を歩くという現実。

まずは、帝国ホテルからの洋食屋さん「浪漫亭」でお昼休憩です。

土方歳三忌 2019年5月11日:スタンプラリー②

佐藤彦五郎新選組資料館では、あの有名な土方さんと近藤さんの肖像写真が限定展示されています。

彦五郎さんは土方さんのお姉さんと結婚したので、義兄にあたります。

土方さんの肖像写真は、歳三の小姓・市村鉄之助が歳三の命を受け、他の形見とともに佐藤家に届けたものです。

近藤さんの肖像写真は、勇が彦五郎に手渡したものです。

徐々に薄くなってきているそうですが、本物が見れて感激でした。

それから彦五郎さんのお墓がある「大昌寺」に向かい手を合わせてきました。

スタンプラリーのゴールは日野宿本陣です。

景品は・・・土方さんのうちわでした。

日野駅は新選組一色でした。

そして、わたしのトートバッグはさらに痛バになったのは言うまでもありません。

土方歳三忌 2019年5月11日:スタンプラリー①

日野駅でまずはタバコを喫おうとしたらスタンプラリーの用紙を配っていたので

おまけの缶バッジ欲しさに用紙をいただいたところ

なんと缶バッジのデザインは井上源三郎資料館のものでした。

日野の目的は、源さんの資料館と佐藤彦五郎資料館でしたので、のんびりラリーをしながらの散策です。

まずは、宝泉寺。

ここには六番隊組長井上源三郎さんのお墓があります。

140年ぶりに判明した埋葬地「欣浄寺」跡の土を持ち帰って供養したそうです。

ご子孫が武道体験をしている八坂神社に寄ったのですが、もう終了していました・・・

御朱印をいただき、井上源三郎資料館に向かいます。

聞いてはいたものの、本当に同じ名前の「欣浄寺」があって思わず写真を撮りました。

井上源三郎資料館でのお目当ては、オリジナルハンドメイドのピアスでした。

もう2個しか残っていなくて、間に合ってよかったー!

これをつけて刀ステにいくんだーーーーー!!

土方さん同様、井上さんにもお世話になったお礼を渡そうと思っていたのですが

新選組隊士コンテストの審査員で不在で、お会いできずに残念でした。

土方歳三忌 2019年5月11日:高幡不動尊

土方歳三忌 2019年5月11日:石田寺

土方歳三忌 2019年5月11日:土方歳三資料館

今日は土方歳三さんの150年目の命日です。

どうしても石田寺の法要に行きたくて

あいにく娘たちは観劇があって、誘った会社の後輩も都合がつかず、ぼっち参戦です。

万願寺駅を降りると、国道まで長蛇の列になっていました。

こんなに待つとは思ってもいませんでした。

今回は、3月の鳥羽伏見ツアーのお礼に新茶を持って伺ったのですが

愛さんからご霊前にお供えする旨と、お返しまでいただき感激です。

久しぶりの兼さんに会って、しかも今回は島田魁さんの佩刀も展示してありました。

それからヒジカタ君グッズを購入し、ヒジカタ君が登場するのを待ちます。

待っている間、偶然ツアーでご一緒した方々にお会いすることができました。

わたしが気づいただけで8名の方がいらっしゃいました。

本当にガチな歳三クラスタです。

そして、永倉新八さんのご子孫の方がいらしているのを教えていただき

名刺をいただくこともできました。

令和の桜、誠の夢路 2019年5月5日:夢のあと

箱館空港でのチェックインの際、わたしだけ金属探知機に反応しました。

靴の金具だったようです。

ついでにバッグの中のライターが2つあるので1つ処分するよう言われました。

帰宅するとバッグからさらにもう1つライターが出てきました(笑)

おかしいねぇ。

箱館のホテルで1つライターのガスがなくなり捨ててきたんですよ。

ということは・・・わたしは羽田ではバッグにライターが4つ入っていたことになります。

羽田空港、緩すぎじゃね?(笑)

今回の北海道旅行のお土産は

会社にじゃがぽっくると北海道限定アポロチョコ

自分へのお土産は箱館奉行所限定の缶バッジ、袖章、島田魁の絵葉書

そして、オニキスのネックレス・・・実は磁気ネックレス(笑)

1枚目の娘が肩から下げているトートバッグは土方歳三資料館で購入した缶バッジ1つだったのですが

なぜか、帰宅したらこんなふうな痛バに変身していました。

明日はいよいよ魁ちょを迎えに病院にいくのですが

このお土産のジンくんを喜んでくれるでしょうか・・・?

令和の桜、誠の夢路 2019年5月5日:五島軒

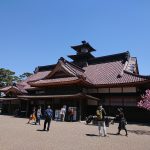

令和の桜、誠の夢路 2019年5月5日:箱館奉行所

箱館奉行所は箱館戦争後に一度取り壊されて、2010年に当時の建築方法で忠実に復元されました。

まずは、新選組のコスチュームに身を包み牙突ポーズで記念撮影です(笑)

戊辰戦争終結の地であらためて思うことは

旧幕府軍は決して新政府に対抗して政権を取り戻そうとしたわけではなく

生活の糧を失った旧幕府家臣達の生活安定のために蝦夷地開拓の趣意嘆願をしていたわけで

この北の大地で穏やかに暮らしていきたかっただけなのだということ。

それが彼の「義」だったのではないかと思います。

お堀から見る桜も、奉行所から見える桜も美しく

桜吹雪の舞う中で、この美しい平和な世界を夢見て戦い続けた土方さんに

敬意と深い哀悼の気持ちを込めて奉行所をあとにしました。